Attirée par les légendes des marins, explorateurs, géographes, navigateurs et autres maitres des mers, j'ai décidé d'embarquer, moi aussi, sur les routes de la Méditerranée, curieuse de découvrir à quoi ressemble la vie de l'autre côté de la Rive.

C'est au port de la Goulette (de l'italien "goletta" qui signifie "petite gorge") légendaire ville cosmopolite située à quelques kilomètres du nord-est de Tunis, que mon voyage commence.

En cette fraiche nuit du mois de mars, je marche d'un pas décidé sur les interminables quais du port, tenant fermement mon ticket d'une main et trainant ma petite valise bleue à roulettes de l'autre. Il est minuit passé, et je suis prise d'un sentiment étrange et naïf je le concède, mais que j'avais déjà ressenti quelques fois par le passé, notamment quand l'herbe mouillée chatouillait mes pieds: le bonheur d'exister.

Puis je l'aperçois, trônant, majestueux et en silence. Le "Grimaldi lines". Un navire immense, qui doit bien mesurer quelques 200 mètres de longueur et dont le point culminant se perd dans les nuages de cette nuit peu éclairée. Je suis là, telle une enfant, à me laisser enivrer par l'odeur de la mer tandis que le chuchotement des vagues léchant le bord du quai me caresse les oreilles. Et me prend alors l'envie irrépressible de chanter -- dans ma tête -- "tiens bon la vague et tiens bon le vent, Hissez haut Santiano!".

Envie que j'aurais à peine le temps de concrétiser, qu'un agent italien, m'extirpe déjà de mes songes: échanges de sourires, passeport, ticket, un "ciao" balbutié et me voilà, en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, dans l'ascenseur menant au cinquième étage du navire. Je me perds alors dans les dédales du couloir, cherchant ma cabine, la "6122". Voilà ma porte, que j'ouvre en introduisant un petit badge magnétique, et voilà ma chambre, grande, sobre et chaleureuse.

Aucune faute de goût et rien d'ostentatoire, je m'y sens tout de suite à l'aise. Alors, comme dans les films, je me jette, toute habillée, dans un grand lit en lâchant un soupir de plaisir. Dans moins de quinze heures, je serais en Sicile, la "jumelle occidentale" de la Tunisie, et la terre de contacts entre l'Orient et l'Occident. Je m'endors vite, bercée par les flots.

Le 8e voyage de Sindbad: sur les traces de nos ancêtres

Certes, Shahrazade ne vous contera pas mon périple en Méditerranée, mais il n'en est pas moins vrai que celui-ci est tout aussi merveilleux que les sept voyages de Sindbad le marin. À la différence près que je ne rencontrerais ni serpents géants ni rivières remplies de pierres précieuses...

"Mon navire" jette l'ancre en plein après-midi, sur la côte nord de l'ile de Sicile, à Palerme autrefois appelée "Medinat Siqillya" (la Médine de Sicile) où il fait aussi frais et ensoleillé qu'à Tunis. J'apprends que je logerais en plein cœur du centre historique de la capitale à proximité d'une des principales rues de la ville: la via Maqueda. À peine ma valise posée dans un coquet appartement situé au dernier étage d'un immeuble ancien, que je dévale les escaliers afin d'arpenter les ruelles de cette cité enchanteresse.

Mon premier rendez-vous avec Palerme sera baroque. À l'intersection de la via Maqueda et de la Corso Vittorio Emanuele, je découvre en effet le carrefour des Quattro Canti (littéralement Quatre chants) une place carrée qui, parait-il, divise, depuis le XVIIe siècle, la ville en quatre quartiers. Y figurent quatre superbes fontaines symbolisant les saisons, et au-dessus desquelles prennent place des statues de rois, elles-mêmes surmontées d'autres statues. Ces dernières, me dit-on, représentent les saintes protectrices de Palerme: Nymphe, Agathe de Catane, Olive et Christine de Tyr.

En remontant la via Maqueda, j'aperçois sur ma droite la piazza Pretoria au centre de laquelle une splendide fontaine s'offre, sans crainte, aux regards émerveillés et parfois rieurs des passants. Elle me fascine aussi, cette Fontana Pretoria, qui dévoile une dizaine de statues de marbre dénudées, divinités marines et Nymphes, se prélassant au milieu des jeux d'eau.

J'apprendrais plus tard que cette œuvre de Francesco Camilliani et Michelangelo Naccherino, réalisée en 1554-1555 (pour une villa florentine avant d'être placée à Palerme), avait été surnommée la "Fontana delle Vergogne" (« la Fontaine de la Honte »), par les habitants puritains.

D'ailleurs, de nombreux nez (et pas seulement) ont depuis été amputés en signe de contestation.

Carte de la ville en main, je poursuis mon périple au cœur du centre historique, bercée par le bruit des sabots des carrosses pour touristes amoureux, et émerveillée par les prouesses des saltimbanques, qui animent la ville.

Au bout de quelques heures, je confirmerais mes premiers soupçons : Palerme est splendide, Palerme est éternelle, mais Palerme ressemble aussi étrangement à Tunis.

Palerme la Méditerranéenne

![cq]()

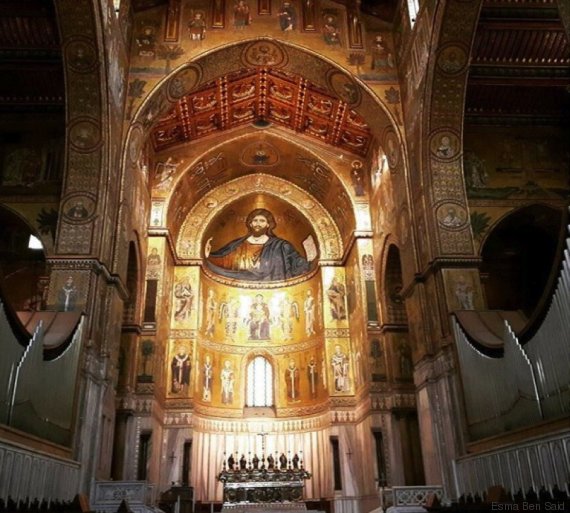

Cathédrale de Monreale

Il me faudra bien toute une semaine pour visiter les plus beaux monuments de la ville et admirer ce que le royaume arabo-normand de Sicile aura légué au chaleureux peuple italien. La Palerme arabo-normande ce n'est en effet pas moins de trois églises (Saint-Jean-des-Ermites, Sainte-Marie-de-l'Amiral, San Cataldo), deux palais (le palais des Normands et la chapelle Palatine, le palais de la Zisa), une cathédrale dans la ville (la cathédrale de Palerme), un pont (de l'Amiral) et deux autres cathédrales excentrées (à Cefalu et Monreale) qui rivalisent de beauté.

Un patrimoine de l'UNESCO qui illustre à la perfection le mariage des cultures occidentale, islamique et byzantine. Les cathédrales ont des allures de mosquées, les mosaïques byzantines y sont d'usage, et l'on peut même lire des inscriptions en arabe à la gloire des rois normands, comme dans la Chapelle Palatine.

Ce brassage culturel unique, en son genre s'explique évidemment par les différentes conquêtes qui ont marqué l'histoire de l'ile. Selon les historiens, Palerme, fut tour à tour colonie phénicienne, comptoir carthaginois, municipe romain, avant-poste de la reconquête byzantine, sous domination musulmane (827-901), puis normande à partir de 1091. Une histoire vertigineuse qui me rappelle évidemment celle de Tunis, qui a elle, aussi, connu de nombreuses influences, parmi lesquelles l'influence Carthaginoise, Numide, Romaine, Byzantine, Normande, Ottomane, etc.

Il ne fait nul doute que ce métissage qui caractérise jusqu'à présent Palerme et Tunis (et par extension la Sicile et la Tunisie), s'explique par la position géographique de ces dernières. Toutes deux embrassées par la Mare Nostrum, elles ont vu leur identité se façonner de manière quasi-identique, au fil des siècles et au fil de l'eau.

La Sicile médiévale a ainsi vu se côtoyer des populations arabes, berbères, andalouses, perses, juives, hindoues, éthiopiennes, etc., venues soit à la conquête de l'ile, soit pour fuir invasions, guerres et famines en tout genre. La Sicile de l'époque a également été la terre d'accueil de grands intellectuels et de poètes, en provenance de la Tunisie notamment, à l'instar du célèbre poète ifriqiyen Ibn Rashiq qui fuyait l'invasion hilalienne.

L'Histoire se jouant en miroir, quelques décennies plus tard, ce sera le poète sicilien Ibn Hamdis qui fuira la domination normande, pour trouver refuge dans la Tunisie ziride, où il y chantera sa Sicile perdue...

![sdd]()

Eglise Saint-Jean des Ermites

Tunis-Palerme: de la domination arabo-musulmane

Loin des guerres et des famines, c'est surtout les échanges commerciaux qui ont définitivement changé le cours du bassin méditerranéen. L'implantation musulmane en Sicile (VIIIe siècle) a duré pas moins de quatre siècles et a façonné l'architecture, l'agriculture, mais aussi l'identité culturelle de l'ile.

À leur arrivée, les Normands ont préféré s'inspirer de la culture musulmane plutôt que de la rejeter. Ainsi, les rois Normands et notamment Roger II qui était tout particulièrement arabophile ont assimilé la langue et la culture arabes. Ils ont également profité de la technique et du savoir-faire arabe (irrigation, système hydrologique, etc.) et se sont inspirés de la loi islamique pour établir leurs propres lois.

Roger II, qui s'entourait beaucoup d'intellectuels, architectes et scientifiques arabes, avait fait venir jusqu'en Sicile, Al Idrissi, le premier géographe universaliste et probablement un des plus célèbres savants de son temps. Ce polyglotte assoiffé de découvertes, et surnommé "l'Arabe de Nubie" s'installa à Palerme à partir de 1140.

Il y réalisa alors de nombreux ouvrages d'études, dont un incroyable livre de géographie descriptive (commandé par le Roi) illustrant un immense planisphère en argent. Cet ouvrage répertoriant tous les pays connus depuis l'Afrique occidentale jusqu'à la Chine est intitulé Kitâb Rudjâr ("le livre de Roger") ou Kitâb Nuzhat al Mushtâq ("Livre de divertissement pour celui qui désire parcourir le monde"). C'est un des plus beaux témoignages de la coexistence des cultures qui prévalaient à l'époque.

Quelques siècles plus tard, c'est Hassan al-Wazzan (Hassan le peseur) - explorateur et diplomate d'Afrique du Nord des XVe et XVIe siècles né à Grenade avant de se réfugier au Maroc- qui léguera un important héritage à la Méditerranée.

Capturé en mer par des "Siciliens", en 1518, à son retour du pèlerinage musulman à La Mecque, il devient un présent du pape Léon X qui le baptisa de son propre nom.

Durant son séjour en Italie, celui qui est aujourd'hui encore, connu sous le nom de "Léon l'Africain", apprit l'italien et le latin et enseigna l'arabe. Puis il écrit "Cosmographia de Affrica" (Description de l'Afrique), l'unique source, jusqu'à présent, de renseignement sur les mœurs, us et coutumes de l'Afrique du 15e siècle.

S'il n'existe aucune information fiable sur la date et le lieu de sa mort, certains orientalistes supposent que Léon l'Africain serait rentré à Tunis, pour se reconvertir à l'Islam, avant d'y mourir.

Quoi qu'il en soit, lui aussi fut mené au gré des vents, d'une rive à l'autre de la Méditerranée.

De la canne à sucre arabe à la Cassata italienne

Mais l'influence arabe en Italie ne s'arrête pas là. Si l'héritage arabo-musulman se remarque dans l'architecture, il est un autre domaine qui garde aujourd'hui encore, des traces de ce glorieux passé. Il s'agit de la gastronomie italienne, et plus précisément de la pâtisserie sicilienne qui ravira tous les palais. Je défie d'ailleurs quiconque flânant dans les rues/palermitaines, de ne pas succomber à l'appel des douceurs italiennes. Difficile en effet de résister à la Cassata, au sette veli (pas moins de sept couches de chocolat!), au célèbre cannolo, aux glaces et granita (existant aussi en Tunisie), au mazapene, au buccelati, etc. Surtout qu'il y a des pâtisseries dans quasiment tous les quartiers de la ville... De quoi en prendre plein les yeux et les papilles.

![bbzd]()

Pâtisserie à Cefalù

Au fil de mes lectures - et tout en dégustant un cannolo dans une pâtisserie de la via Maqueda --, je découvre là encore que la pâtisserie sicilienne est l'enfant des conquêtes, surtout arabes.

En effet, au IXe siècle, ces derniers ont apporté de Perse la canne à sucre, provoquant probablement le plus grand bouleversement culinaire en Italie et sur le reste de la Méditerranée.

En plantant la canne à sucre en Sicile, les Arabes ont en effet permis l'élaboration des desserts qui font la réputation de l'ile aujourd'hui.

On raconte même qu'ils seraient les créateurs des célèbres cannoli (forme tubulaire farcie de crème de ricotta, d'amandes émincées et de pépites de chocolat). D'après la légende, ceux-ci auraient été préparés pour la première fois dans la ville de Caltenissetta, autrefois appelée "Kalt El Nissa" (en arabe "château des femmes"). À l'époque où les émirs sarrasins avaient leurs harems, les concubines de ces derniers, pour passer le temps, confectionnaient des pâtisseries et auraient donc créé les cannoli (pluriel de cannolo).

D'autres sources contestent toutefois cette version, assurant, que c'est dans un couvent près de Caltanissetta, que des Sœurs auraient préparé pour la première fois ces pâtisseries. Quoi qu'il en soit, l'implantation de la canne à sucre et de l'industrie sucrière en général, en Sicile a été salvatrice pour l'ensemble de l'Europe. Bien sûr, d'autres marchandises ont également transité sur l'ile italienne, notamment le coton, le safran, le henné, l'indigo, les agrumes(surtout les oranges) ou encore les légumes... Toutes ces cultures exotiques venues d'Afrique ou d'Asie ont ainsi été introduites par les Arabes faisant non seulement de la Sicile un jardin expérimental, mais influençant également le reste de l'Europe.

Aujourd'hui encore, on peut visiter le Jardin botanique de Palerme et y découvrir une multitude de plantations et d'ouvrages témoin de cette époque prospère.

![fsq]()

Jardin botanique de Palerme

Tunisie, je t'aime à l'italienne...

Partant du principe qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient, à mon retour d'Italie, j'ai voulu en savoir plus sur l'héritage légué par l'Italie à la Tunisie. Bien sûr, je savais déjà que notre pays avait vu naitre la sublime Claudia Cardinal "la plus belle Italienne de Tunis", que nous étions parmi les plus grands consommateurs de pâtes et que nous avons longtemps regardé Rai Uno.

Mais j'ignorais que les premiers Italiens à s'installer en Tunisie étaient Génois et qu'ils occupèrent l'île de Tabarka (près de la côte septentrionale de la Tunisie) dès le XVIe siècle pour y pécher le corail.

Si j'avais vaguement entendu parler des Juifs de Livourne qui avaient émigré vers Tunis, je ne savais pas qu'ils étaient les initiateurs des échanges commerciaux entre la Tunisie et l'Italie jusqu'à l'époque napoléonienne.

Les historiens indiquent aussi qu'au XIXe siècle, des réfugiés et exilés, parmi lesquels le célèbre Giuseppe Garibaldi, avaient également vécu en Tunisie. La communauté italienne de Tunisie fut également constituée de riches marchands juifs toscans et d'Italiens capturés lors d'opération de corsaires tunisiens en méditerranée.

Mais c'est après l'unification de l'Italie (XIXe siècle) qu'a eu lieu la plus grosse vague d'immigration. Celle-ci fut composée à majorité de... Siciliens.

Ils furent 89 216 Italiens à rejoindre la Tunisie (recensement de 1926), et beaucoup se sont installés à la Goulette en raison des activités maritimes qu'on y trouve.

Depuis, la ville portuaire est, devenue, le symbole de la présence italienne en Tunisie. On y trouve, aujourd'hui encore, un ancien quartier italien appelé "La Petite Sicile", qu'a fait renaître Ferid Boughedir dans son célèbre film Un été à la Goulette.

Si aujourd'hui, la communauté italienne s'est réduite et qu'il ne reste que quelques vestiges de la présence italienne à la Goulette (notamment l'église Saint-Augustin et Saint-Fidèle), quelques bâtisses et quelques bribes de sicilien parlées par les plus anciens, il n'en est pas moins vrai, qu'on ne pourra jamais briser le lien millénaire qui existe entre les deux pays.

Et même si l'actualité italo-tunisienne se résume en ce moment à des histoires de naufrages, consolons-nous. Entre l'Italie et la Tunisie, l'histoire continuera malgré les intempéries. Car même si une mer nous sépare, un passé nous réunit. Et si vous en doutez, allez donc goûter au divin couscous au poisson de Trapani. Croyez-moi, vous n'y verrez guère de différence avec celui que l'on prépare en Tunisie!

C'est au port de la Goulette (de l'italien "goletta" qui signifie "petite gorge") légendaire ville cosmopolite située à quelques kilomètres du nord-est de Tunis, que mon voyage commence.

En cette fraiche nuit du mois de mars, je marche d'un pas décidé sur les interminables quais du port, tenant fermement mon ticket d'une main et trainant ma petite valise bleue à roulettes de l'autre. Il est minuit passé, et je suis prise d'un sentiment étrange et naïf je le concède, mais que j'avais déjà ressenti quelques fois par le passé, notamment quand l'herbe mouillée chatouillait mes pieds: le bonheur d'exister.

Puis je l'aperçois, trônant, majestueux et en silence. Le "Grimaldi lines". Un navire immense, qui doit bien mesurer quelques 200 mètres de longueur et dont le point culminant se perd dans les nuages de cette nuit peu éclairée. Je suis là, telle une enfant, à me laisser enivrer par l'odeur de la mer tandis que le chuchotement des vagues léchant le bord du quai me caresse les oreilles. Et me prend alors l'envie irrépressible de chanter -- dans ma tête -- "tiens bon la vague et tiens bon le vent, Hissez haut Santiano!".

Envie que j'aurais à peine le temps de concrétiser, qu'un agent italien, m'extirpe déjà de mes songes: échanges de sourires, passeport, ticket, un "ciao" balbutié et me voilà, en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, dans l'ascenseur menant au cinquième étage du navire. Je me perds alors dans les dédales du couloir, cherchant ma cabine, la "6122". Voilà ma porte, que j'ouvre en introduisant un petit badge magnétique, et voilà ma chambre, grande, sobre et chaleureuse.

Aucune faute de goût et rien d'ostentatoire, je m'y sens tout de suite à l'aise. Alors, comme dans les films, je me jette, toute habillée, dans un grand lit en lâchant un soupir de plaisir. Dans moins de quinze heures, je serais en Sicile, la "jumelle occidentale" de la Tunisie, et la terre de contacts entre l'Orient et l'Occident. Je m'endors vite, bercée par les flots.

Le 8e voyage de Sindbad: sur les traces de nos ancêtres

Certes, Shahrazade ne vous contera pas mon périple en Méditerranée, mais il n'en est pas moins vrai que celui-ci est tout aussi merveilleux que les sept voyages de Sindbad le marin. À la différence près que je ne rencontrerais ni serpents géants ni rivières remplies de pierres précieuses...

"Mon navire" jette l'ancre en plein après-midi, sur la côte nord de l'ile de Sicile, à Palerme autrefois appelée "Medinat Siqillya" (la Médine de Sicile) où il fait aussi frais et ensoleillé qu'à Tunis. J'apprends que je logerais en plein cœur du centre historique de la capitale à proximité d'une des principales rues de la ville: la via Maqueda. À peine ma valise posée dans un coquet appartement situé au dernier étage d'un immeuble ancien, que je dévale les escaliers afin d'arpenter les ruelles de cette cité enchanteresse.

Mon premier rendez-vous avec Palerme sera baroque. À l'intersection de la via Maqueda et de la Corso Vittorio Emanuele, je découvre en effet le carrefour des Quattro Canti (littéralement Quatre chants) une place carrée qui, parait-il, divise, depuis le XVIIe siècle, la ville en quatre quartiers. Y figurent quatre superbes fontaines symbolisant les saisons, et au-dessus desquelles prennent place des statues de rois, elles-mêmes surmontées d'autres statues. Ces dernières, me dit-on, représentent les saintes protectrices de Palerme: Nymphe, Agathe de Catane, Olive et Christine de Tyr.

En remontant la via Maqueda, j'aperçois sur ma droite la piazza Pretoria au centre de laquelle une splendide fontaine s'offre, sans crainte, aux regards émerveillés et parfois rieurs des passants. Elle me fascine aussi, cette Fontana Pretoria, qui dévoile une dizaine de statues de marbre dénudées, divinités marines et Nymphes, se prélassant au milieu des jeux d'eau.

J'apprendrais plus tard que cette œuvre de Francesco Camilliani et Michelangelo Naccherino, réalisée en 1554-1555 (pour une villa florentine avant d'être placée à Palerme), avait été surnommée la "Fontana delle Vergogne" (« la Fontaine de la Honte »), par les habitants puritains.

D'ailleurs, de nombreux nez (et pas seulement) ont depuis été amputés en signe de contestation.

Carte de la ville en main, je poursuis mon périple au cœur du centre historique, bercée par le bruit des sabots des carrosses pour touristes amoureux, et émerveillée par les prouesses des saltimbanques, qui animent la ville.

Au bout de quelques heures, je confirmerais mes premiers soupçons : Palerme est splendide, Palerme est éternelle, mais Palerme ressemble aussi étrangement à Tunis.

Palerme la Méditerranéenne

Il me faudra bien toute une semaine pour visiter les plus beaux monuments de la ville et admirer ce que le royaume arabo-normand de Sicile aura légué au chaleureux peuple italien. La Palerme arabo-normande ce n'est en effet pas moins de trois églises (Saint-Jean-des-Ermites, Sainte-Marie-de-l'Amiral, San Cataldo), deux palais (le palais des Normands et la chapelle Palatine, le palais de la Zisa), une cathédrale dans la ville (la cathédrale de Palerme), un pont (de l'Amiral) et deux autres cathédrales excentrées (à Cefalu et Monreale) qui rivalisent de beauté.

Un patrimoine de l'UNESCO qui illustre à la perfection le mariage des cultures occidentale, islamique et byzantine. Les cathédrales ont des allures de mosquées, les mosaïques byzantines y sont d'usage, et l'on peut même lire des inscriptions en arabe à la gloire des rois normands, comme dans la Chapelle Palatine.

Ce brassage culturel unique, en son genre s'explique évidemment par les différentes conquêtes qui ont marqué l'histoire de l'ile. Selon les historiens, Palerme, fut tour à tour colonie phénicienne, comptoir carthaginois, municipe romain, avant-poste de la reconquête byzantine, sous domination musulmane (827-901), puis normande à partir de 1091. Une histoire vertigineuse qui me rappelle évidemment celle de Tunis, qui a elle, aussi, connu de nombreuses influences, parmi lesquelles l'influence Carthaginoise, Numide, Romaine, Byzantine, Normande, Ottomane, etc.

Il ne fait nul doute que ce métissage qui caractérise jusqu'à présent Palerme et Tunis (et par extension la Sicile et la Tunisie), s'explique par la position géographique de ces dernières. Toutes deux embrassées par la Mare Nostrum, elles ont vu leur identité se façonner de manière quasi-identique, au fil des siècles et au fil de l'eau.

La Sicile médiévale a ainsi vu se côtoyer des populations arabes, berbères, andalouses, perses, juives, hindoues, éthiopiennes, etc., venues soit à la conquête de l'ile, soit pour fuir invasions, guerres et famines en tout genre. La Sicile de l'époque a également été la terre d'accueil de grands intellectuels et de poètes, en provenance de la Tunisie notamment, à l'instar du célèbre poète ifriqiyen Ibn Rashiq qui fuyait l'invasion hilalienne.

L'Histoire se jouant en miroir, quelques décennies plus tard, ce sera le poète sicilien Ibn Hamdis qui fuira la domination normande, pour trouver refuge dans la Tunisie ziride, où il y chantera sa Sicile perdue...

Tunis-Palerme: de la domination arabo-musulmane

Loin des guerres et des famines, c'est surtout les échanges commerciaux qui ont définitivement changé le cours du bassin méditerranéen. L'implantation musulmane en Sicile (VIIIe siècle) a duré pas moins de quatre siècles et a façonné l'architecture, l'agriculture, mais aussi l'identité culturelle de l'ile.

À leur arrivée, les Normands ont préféré s'inspirer de la culture musulmane plutôt que de la rejeter. Ainsi, les rois Normands et notamment Roger II qui était tout particulièrement arabophile ont assimilé la langue et la culture arabes. Ils ont également profité de la technique et du savoir-faire arabe (irrigation, système hydrologique, etc.) et se sont inspirés de la loi islamique pour établir leurs propres lois.

Roger II, qui s'entourait beaucoup d'intellectuels, architectes et scientifiques arabes, avait fait venir jusqu'en Sicile, Al Idrissi, le premier géographe universaliste et probablement un des plus célèbres savants de son temps. Ce polyglotte assoiffé de découvertes, et surnommé "l'Arabe de Nubie" s'installa à Palerme à partir de 1140.

Il y réalisa alors de nombreux ouvrages d'études, dont un incroyable livre de géographie descriptive (commandé par le Roi) illustrant un immense planisphère en argent. Cet ouvrage répertoriant tous les pays connus depuis l'Afrique occidentale jusqu'à la Chine est intitulé Kitâb Rudjâr ("le livre de Roger") ou Kitâb Nuzhat al Mushtâq ("Livre de divertissement pour celui qui désire parcourir le monde"). C'est un des plus beaux témoignages de la coexistence des cultures qui prévalaient à l'époque.

Quelques siècles plus tard, c'est Hassan al-Wazzan (Hassan le peseur) - explorateur et diplomate d'Afrique du Nord des XVe et XVIe siècles né à Grenade avant de se réfugier au Maroc- qui léguera un important héritage à la Méditerranée.

Capturé en mer par des "Siciliens", en 1518, à son retour du pèlerinage musulman à La Mecque, il devient un présent du pape Léon X qui le baptisa de son propre nom.

Durant son séjour en Italie, celui qui est aujourd'hui encore, connu sous le nom de "Léon l'Africain", apprit l'italien et le latin et enseigna l'arabe. Puis il écrit "Cosmographia de Affrica" (Description de l'Afrique), l'unique source, jusqu'à présent, de renseignement sur les mœurs, us et coutumes de l'Afrique du 15e siècle.

S'il n'existe aucune information fiable sur la date et le lieu de sa mort, certains orientalistes supposent que Léon l'Africain serait rentré à Tunis, pour se reconvertir à l'Islam, avant d'y mourir.

Quoi qu'il en soit, lui aussi fut mené au gré des vents, d'une rive à l'autre de la Méditerranée.

De la canne à sucre arabe à la Cassata italienne

Mais l'influence arabe en Italie ne s'arrête pas là. Si l'héritage arabo-musulman se remarque dans l'architecture, il est un autre domaine qui garde aujourd'hui encore, des traces de ce glorieux passé. Il s'agit de la gastronomie italienne, et plus précisément de la pâtisserie sicilienne qui ravira tous les palais. Je défie d'ailleurs quiconque flânant dans les rues/palermitaines, de ne pas succomber à l'appel des douceurs italiennes. Difficile en effet de résister à la Cassata, au sette veli (pas moins de sept couches de chocolat!), au célèbre cannolo, aux glaces et granita (existant aussi en Tunisie), au mazapene, au buccelati, etc. Surtout qu'il y a des pâtisseries dans quasiment tous les quartiers de la ville... De quoi en prendre plein les yeux et les papilles.

Au fil de mes lectures - et tout en dégustant un cannolo dans une pâtisserie de la via Maqueda --, je découvre là encore que la pâtisserie sicilienne est l'enfant des conquêtes, surtout arabes.

En effet, au IXe siècle, ces derniers ont apporté de Perse la canne à sucre, provoquant probablement le plus grand bouleversement culinaire en Italie et sur le reste de la Méditerranée.

En plantant la canne à sucre en Sicile, les Arabes ont en effet permis l'élaboration des desserts qui font la réputation de l'ile aujourd'hui.

On raconte même qu'ils seraient les créateurs des célèbres cannoli (forme tubulaire farcie de crème de ricotta, d'amandes émincées et de pépites de chocolat). D'après la légende, ceux-ci auraient été préparés pour la première fois dans la ville de Caltenissetta, autrefois appelée "Kalt El Nissa" (en arabe "château des femmes"). À l'époque où les émirs sarrasins avaient leurs harems, les concubines de ces derniers, pour passer le temps, confectionnaient des pâtisseries et auraient donc créé les cannoli (pluriel de cannolo).

D'autres sources contestent toutefois cette version, assurant, que c'est dans un couvent près de Caltanissetta, que des Sœurs auraient préparé pour la première fois ces pâtisseries. Quoi qu'il en soit, l'implantation de la canne à sucre et de l'industrie sucrière en général, en Sicile a été salvatrice pour l'ensemble de l'Europe. Bien sûr, d'autres marchandises ont également transité sur l'ile italienne, notamment le coton, le safran, le henné, l'indigo, les agrumes(surtout les oranges) ou encore les légumes... Toutes ces cultures exotiques venues d'Afrique ou d'Asie ont ainsi été introduites par les Arabes faisant non seulement de la Sicile un jardin expérimental, mais influençant également le reste de l'Europe.

Aujourd'hui encore, on peut visiter le Jardin botanique de Palerme et y découvrir une multitude de plantations et d'ouvrages témoin de cette époque prospère.

Tunisie, je t'aime à l'italienne...

Partant du principe qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient, à mon retour d'Italie, j'ai voulu en savoir plus sur l'héritage légué par l'Italie à la Tunisie. Bien sûr, je savais déjà que notre pays avait vu naitre la sublime Claudia Cardinal "la plus belle Italienne de Tunis", que nous étions parmi les plus grands consommateurs de pâtes et que nous avons longtemps regardé Rai Uno.

Mais j'ignorais que les premiers Italiens à s'installer en Tunisie étaient Génois et qu'ils occupèrent l'île de Tabarka (près de la côte septentrionale de la Tunisie) dès le XVIe siècle pour y pécher le corail.

Si j'avais vaguement entendu parler des Juifs de Livourne qui avaient émigré vers Tunis, je ne savais pas qu'ils étaient les initiateurs des échanges commerciaux entre la Tunisie et l'Italie jusqu'à l'époque napoléonienne.

Les historiens indiquent aussi qu'au XIXe siècle, des réfugiés et exilés, parmi lesquels le célèbre Giuseppe Garibaldi, avaient également vécu en Tunisie. La communauté italienne de Tunisie fut également constituée de riches marchands juifs toscans et d'Italiens capturés lors d'opération de corsaires tunisiens en méditerranée.

Mais c'est après l'unification de l'Italie (XIXe siècle) qu'a eu lieu la plus grosse vague d'immigration. Celle-ci fut composée à majorité de... Siciliens.

Ils furent 89 216 Italiens à rejoindre la Tunisie (recensement de 1926), et beaucoup se sont installés à la Goulette en raison des activités maritimes qu'on y trouve.

Depuis, la ville portuaire est, devenue, le symbole de la présence italienne en Tunisie. On y trouve, aujourd'hui encore, un ancien quartier italien appelé "La Petite Sicile", qu'a fait renaître Ferid Boughedir dans son célèbre film Un été à la Goulette.

Si aujourd'hui, la communauté italienne s'est réduite et qu'il ne reste que quelques vestiges de la présence italienne à la Goulette (notamment l'église Saint-Augustin et Saint-Fidèle), quelques bâtisses et quelques bribes de sicilien parlées par les plus anciens, il n'en est pas moins vrai, qu'on ne pourra jamais briser le lien millénaire qui existe entre les deux pays.

Et même si l'actualité italo-tunisienne se résume en ce moment à des histoires de naufrages, consolons-nous. Entre l'Italie et la Tunisie, l'histoire continuera malgré les intempéries. Car même si une mer nous sépare, un passé nous réunit. Et si vous en doutez, allez donc goûter au divin couscous au poisson de Trapani. Croyez-moi, vous n'y verrez guère de différence avec celui que l'on prépare en Tunisie!

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.

-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our terms. It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website.