Durant cette semaine d'entre-deux tours, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affrontent dans un combat acharné pour s'approprier les symboles de la France et s'imposer comme le seul candidat crédible à la Présidence de la République. Grâce à notre analyse de communication politique, découvrez comment leur façon de s'exprimer est révélatrice de leur rapport aux Français.

La grammaire, une affaire de politique

![gd]()

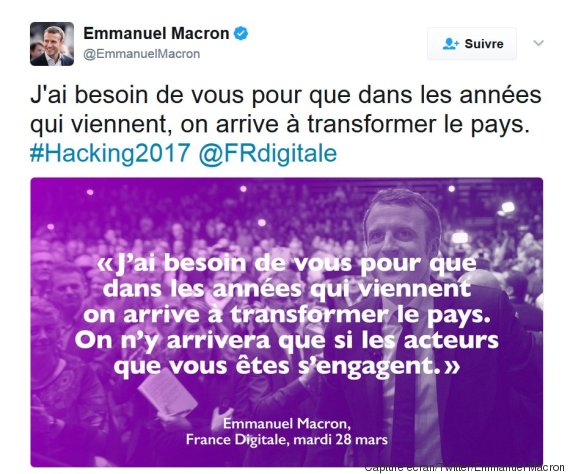

En analysant les discours de chacun des candidats, l'analyse de la construction de leurs phrases s'avère très intéressante. Emmanuel Macron apparaît comme le candidat des pronoms. On entend beaucoup de "moi", "je", dans une construction égotique assez incontournable chez les politiciens.

Mais M. Macron ne s'arrête pas là et utilise aussi le "vous", comme dans "J'ai besoin de vous". Cet emploi montre l'importance des interactions et du dialogue chez le candidat, qui cherche à créer une communauté plus affective que politique. Il cherche l'échange plutôt que d'imposer une idée, d'où le message qui domine sa communication d'entre-deux tours: "Ensemble!".

Marine Le Pen, de son côté, affiche un vocabulaire beaucoup plus politisé et emploie des noms plutôt que des pronoms. Cela lui permet ainsi d'être ferme et d'imposer des thèmes immuables, comme la patrie, l'immigration ou la sécurité.

À chaque candidat son arme de communication ultime

Marine Le Pen, qui a pu paraître comme une femme dure par le passé, a beaucoup travaillé à adoucir son image pour ces élections. Elle affiche très souvent un grand sourire et veille à ne jamais s'énerver. Lorsque ses interlocuteurs cherchent à la coincer, elle utilise une stratégie de déstabilisation bien à elle: le sarcasme et l'ironie. Cette tactique lui permet de créer implicitement une connivence avec ses électeurs. Ces petits clins d'œil surviennent très souvent aux moments où elle avance des "faits alternatifs". Ce qui pourrait être vu comme un mensonge devient donc un secret qu'elle partagerait avec les Français, contre les médias et le "système".

Emmanuel Macron, de son côté, a fait sienne la devise de Jean Cocteau "Ce que l'on te reproche, cultive-le, c'est toi". Les critiques qui lui sont faites sont utilisées à son avantage. Sa femme Brigitte est trop présente? Il la fait monter sur le podium le soir du premier tour. Leur différence d'âge fait scandale? Il revendique les droits des familles sous toutes leurs formes.

Le mot-clé du second tour: Patriote

Au second tour, il s'agit pour chacun des candidats d'aller convaincre des électeurs qui ne seraient a priori pas enclins à les soutenir. On observe donc de nouveaux mots dans leur vocabulaire politique. Marine Le Pen, pour attirer les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon, s'est mise à évoquer l'oligarchie, les puissances d'argent, le système et les banques. Il y a en effet une certaine porosité entre leurs électorats, mais ces termes sont toujours utilisés pour nourrir sa propre rhétorique autour des frontières, de la sécurité et du terrorisme.

Sur TF1, Marine Le Pen fustige "l'oligarchie... par LEXPRESS

Emmanuel Macron s'est ressaisi du mot patriote, qui est depuis longtemps cher au Front national. Pour cela, il utilise le double-sens historique du terme: pendant la Révolution, il désignait selon le Larrousse un "partisan des idées nouvelles de la révolution, par opposition aux aristocrates". Le candidat oppose alors patriote à nationaliste, et redéfinit le sens du mot pour bénéficier de son aura. C'était tout l'enjeu de son discours à Arras: "Le Front national ce n'est pas le parti des patriotes, c'est le parti des nationalistes! Et le nationalisme, c'est la guerre!".

Pourtant, le patriotisme est depuis longtemps lié au Front National, et il suffit de taper "patriote" dans Twitter pour voir de nombreux comptes qui lui sont liés s'afficher. Au lendemain du premier tour, Marine Le Pen a anticipé la tactique d'appropriation d'Emmanuel Macron autour de ce symbole fort: "Le patriotisme, c'est de l'amour, un sentiment profond que l'on a ou que l'on n'a pas, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne le ressent pas chez Emmanuel Macron, ni à l'égard de la France, ni à l'égard des Français".

C'est donc une véritable guerre sémantique que se livrent les deux candidats pour s'emparer du terme "patriote", et en faire un symbole de leur vision de la France, comme en témoignent ces nuages de mots "co-occurrents":

![vd]()

Nouvelles affiches, nouveaux enjeux

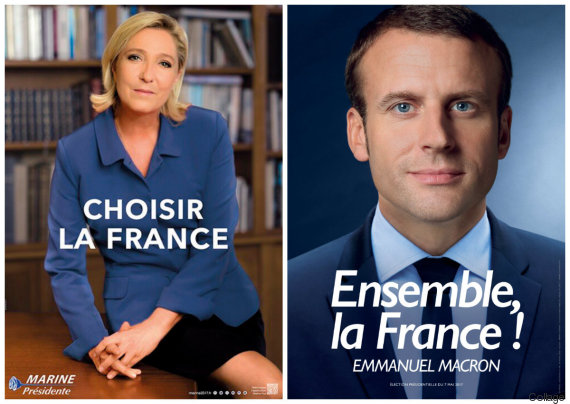

Les affiches publiées au lendemain du premier tour visent à montrer chaque candidat en posture présidentiable.

![dfv]()

Dans cette période cruciale d'entre-deux tours, les candidats cherchent à tout prix à séduire. Sur une affiche, les images sont souvent bien plus fortes que les mots, c'est pourquoi le physique des candidats est mis en avant: plan serré sur un visage juvénile au regard franc d'un côté, posture féminine de l'autre. En effet, la candidate cherche à mettre en avant son statut de femme et de mère, afin de gommer les aspects les plus sombres de son parti.

Pour se conformer à une posture présidentielle, les candidats ont fait des choix consensuels, comme la couleur bleue, associée depuis longtemps à la France et sans prise de risque. Marine Le Pen se montre les mains croisées, en un signe d'alliance. De son côté, Emmanuel Macron s'affiche sur un fond neutre, peut-être pour éviter les détournements dont Nicolas Sarkozy avait été victime il y a 5 ans. Le dégradé du bleu sombre au bleu clair peut faire penser à la volonté de consensus entre la droite et la gauche voulue par le candidat.

La grammaire, une affaire de politique

En analysant les discours de chacun des candidats, l'analyse de la construction de leurs phrases s'avère très intéressante. Emmanuel Macron apparaît comme le candidat des pronoms. On entend beaucoup de "moi", "je", dans une construction égotique assez incontournable chez les politiciens.

Mais M. Macron ne s'arrête pas là et utilise aussi le "vous", comme dans "J'ai besoin de vous". Cet emploi montre l'importance des interactions et du dialogue chez le candidat, qui cherche à créer une communauté plus affective que politique. Il cherche l'échange plutôt que d'imposer une idée, d'où le message qui domine sa communication d'entre-deux tours: "Ensemble!".

Marine Le Pen, de son côté, affiche un vocabulaire beaucoup plus politisé et emploie des noms plutôt que des pronoms. Cela lui permet ainsi d'être ferme et d'imposer des thèmes immuables, comme la patrie, l'immigration ou la sécurité.

À chaque candidat son arme de communication ultime

Marine Le Pen, qui a pu paraître comme une femme dure par le passé, a beaucoup travaillé à adoucir son image pour ces élections. Elle affiche très souvent un grand sourire et veille à ne jamais s'énerver. Lorsque ses interlocuteurs cherchent à la coincer, elle utilise une stratégie de déstabilisation bien à elle: le sarcasme et l'ironie. Cette tactique lui permet de créer implicitement une connivence avec ses électeurs. Ces petits clins d'œil surviennent très souvent aux moments où elle avance des "faits alternatifs". Ce qui pourrait être vu comme un mensonge devient donc un secret qu'elle partagerait avec les Français, contre les médias et le "système".

Emmanuel Macron, de son côté, a fait sienne la devise de Jean Cocteau "Ce que l'on te reproche, cultive-le, c'est toi". Les critiques qui lui sont faites sont utilisées à son avantage. Sa femme Brigitte est trop présente? Il la fait monter sur le podium le soir du premier tour. Leur différence d'âge fait scandale? Il revendique les droits des familles sous toutes leurs formes.

Le mot-clé du second tour: Patriote

Au second tour, il s'agit pour chacun des candidats d'aller convaincre des électeurs qui ne seraient a priori pas enclins à les soutenir. On observe donc de nouveaux mots dans leur vocabulaire politique. Marine Le Pen, pour attirer les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon, s'est mise à évoquer l'oligarchie, les puissances d'argent, le système et les banques. Il y a en effet une certaine porosité entre leurs électorats, mais ces termes sont toujours utilisés pour nourrir sa propre rhétorique autour des frontières, de la sécurité et du terrorisme.

Sur TF1, Marine Le Pen fustige "l'oligarchie... par LEXPRESS

Emmanuel Macron s'est ressaisi du mot patriote, qui est depuis longtemps cher au Front national. Pour cela, il utilise le double-sens historique du terme: pendant la Révolution, il désignait selon le Larrousse un "partisan des idées nouvelles de la révolution, par opposition aux aristocrates". Le candidat oppose alors patriote à nationaliste, et redéfinit le sens du mot pour bénéficier de son aura. C'était tout l'enjeu de son discours à Arras: "Le Front national ce n'est pas le parti des patriotes, c'est le parti des nationalistes! Et le nationalisme, c'est la guerre!".

"Être patriote...", l'anaphore d'Emmanuel Macron, à Marseille pic.twitter.com/np9KpEA6my

— BFMTV (@BFMTV) April 1, 2017

Pourtant, le patriotisme est depuis longtemps lié au Front National, et il suffit de taper "patriote" dans Twitter pour voir de nombreux comptes qui lui sont liés s'afficher. Au lendemain du premier tour, Marine Le Pen a anticipé la tactique d'appropriation d'Emmanuel Macron autour de ce symbole fort: "Le patriotisme, c'est de l'amour, un sentiment profond que l'on a ou que l'on n'a pas, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne le ressent pas chez Emmanuel Macron, ni à l'égard de la France, ni à l'égard des Français".

C'est donc une véritable guerre sémantique que se livrent les deux candidats pour s'emparer du terme "patriote", et en faire un symbole de leur vision de la France, comme en témoignent ces nuages de mots "co-occurrents":

Nouvelles affiches, nouveaux enjeux

Les affiches publiées au lendemain du premier tour visent à montrer chaque candidat en posture présidentiable.

Dans cette période cruciale d'entre-deux tours, les candidats cherchent à tout prix à séduire. Sur une affiche, les images sont souvent bien plus fortes que les mots, c'est pourquoi le physique des candidats est mis en avant: plan serré sur un visage juvénile au regard franc d'un côté, posture féminine de l'autre. En effet, la candidate cherche à mettre en avant son statut de femme et de mère, afin de gommer les aspects les plus sombres de son parti.

Pour se conformer à une posture présidentielle, les candidats ont fait des choix consensuels, comme la couleur bleue, associée depuis longtemps à la France et sans prise de risque. Marine Le Pen se montre les mains croisées, en un signe d'alliance. De son côté, Emmanuel Macron s'affiche sur un fond neutre, peut-être pour éviter les détournements dont Nicolas Sarkozy avait été victime il y a 5 ans. Le dégradé du bleu sombre au bleu clair peut faire penser à la volonté de consensus entre la droite et la gauche voulue par le candidat.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.

-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our terms. It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website.